Text: Juliane Gringer

Fotos: adobestock-ra2-studio, Paul Kranzler, BPW

PODCAST

Martina Mara ist Professorin für Roboterpsychologie am Linz Institute of Technology (LIT) der Johannes Kepler Universität Linz. Sie erforscht, wie Roboter und Mensch gut miteinander arbeiten, und worauf es ankommt, damit wir uns vor den Maschinen nicht fürchten. Wie können beispielswiese autonome Fahrzeuge unser Vertrauen gewinnen?

Martina Mara: Bei mir am Lehrstuhl sitzen keine humanoiden Roboter auf dem Therapie-Sofa, ganz im Gegenteil: Uns Roboterpsychologen geht es um das Wohlbefinden der Menschen im Umgang mit den Maschinen. Die Psychologie beschäftigt sich ja häufig mit dem Erleben und Wahrnehmen von Menschen, also damit, wie wir Menschen unsere Umwelt erleben, wie wir darauf reagieren und wie unsere Wahrnehmungen unser Verhalten beeinflussen. In der Roboterpsychologie beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Menschen verschiedene Robotertypen wahrnehmen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten und wie sie sich uns gegenüber verhalten sollen. Wir erforschen, wie man künstliche Intelligenzen so gestalten kann, dass sie für unterschiedliche Zielgruppen angenehme Interaktionspartner sind, und wie wir uns durch intelligente Technologie beispielsweise nicht dominiert fühlen oder davor ängstigen.

»Der Mensch mit seinem komplexen Wesen soll nicht ersetzt werden, sondern die Stärken der Maschinen sollen ihn unterstützen.«

Martina Mara, Professorin für Roboterpsychologie am Linz Institute of Technology (LIT) der Johannes Kepler Universität Linz

Der Erhalt der menschlichen Autonomie, subjektives Sicherheitsgefühl undVertrauen in den Roboter als Teamkollegen. Wenn ich mit einem Roboter zusammenarbeite, muss ich einschätzen können, was er als Nächstes tun wird. Ich muss lesen können, wohin er sich bewegt, wo er stoppt, ob er mich gesehen hat und für mich bremsen wird. Auch der Roboter muss analysieren können: Was hat der Mensch vor? Dafür werden ausgeklügelte Sensorsysteme und Systeme maschinellen Lernens eingesetzt.

Im Rahmen unseres Forschungsprojekts „CoBot Studio“ bauen wir derzeit Extended-Reality-Umgebungen auf, in denen wir Virtual Reality mit Robotern sowie physischen Objekten zusammenbringen und damit zukünftige Arbeitsumgebungen, in denen Menschen ganz eng mit Robotern arbeiten, simulieren. Dort testen wir, wie ein Roboter in bestimmten Situationen mit verschiedenen Menschen kommunizieren und welche Signale er wann senden muss, um möglichst gut lesbar und vorhersehbar zu sein. In diesen Simulationsumgebungen untersuchen wir dann auch den Zusammenhang zwischen der Verständlichkeit des Roboters und dem tatsächlichen Einfluss auf das subjektive Sicherheitsempfinden und Wohlbefinden der Menschen. Und natürlich auch auf den Kollaborationserfolg: Trägt es tatsächlich dazu bei, dass ich mit einem Roboter effizienter zusammenarbeite, wenn ich ihn in dem, was er kann, gut verstehe?

Ich denke, in vielen Fällen, die da medial geschildert werden, ist es gar nicht so einfach möglich, dass wir Menschen wirklich komplett ersetzbar werden. Wir sollten unsere kognitiven, motorischen und sozialen Fähigkeiten nicht unterschätzen. Wenn ich etwa an die Fingerfertigkeit von uns Menschen denke, die so stark ausgefeilt ist: Weil wir das in der Kindheit früh gelernt haben, wissen wir ganz automatisch, wie fest man gewisse Materialien anfassen darf, welcher Fingerdruck erforderlich ist, um ein Trinkglas zu halten oder einen Becher aus Kunststoff oder Styropor. Das muss man Robotern alles sehr mühsam beibringen. Um gegen Ängste vor diesen neuen Technologien anzuarbeiten und positive Zukunftsbilder zu entwickeln, wäre es ganz wichtig, dass wir zeigen, wie sich Mensch und Maschine ergänzen können.

Der Mensch mit seinem komplexen Wesen soll nicht ersetzt werden, sondern die Stärken der Maschinen sollen ihn unterstützen. Solche synergetischen Bilder von Mensch und Maschine sehen wir gar nicht so oft. Medial wird uns meistens vermittelt, dass es fast magisch leistungsfähige, manchmal auch sehr menschenähnliche Maschinen sind, die sehr stark den Eindruck erwecken, dass sie uns ersetzen können und sollen. Aber ein Arzt wird beispielsweise sicher nicht vollkommen durch einen KI-Algorithmus ersetzt – das ist aus verschiedensten Gründen völlig absurd. Trotzdem haben wir Angst davor. Wir sollten deshalb eher zeigen, was realistisch ist: dass die Ärzte zum Beispiel einen Algorithmus, ein KI-System, als unterstützendes Werkzeug für Entscheidungen nutzen können. Kombiniert mit dem menschlichen Erfahrungsschatz und der Kommunikationsfähigkeit macht das gute Ergebnisse möglich.

Trainingscenter für Robotik

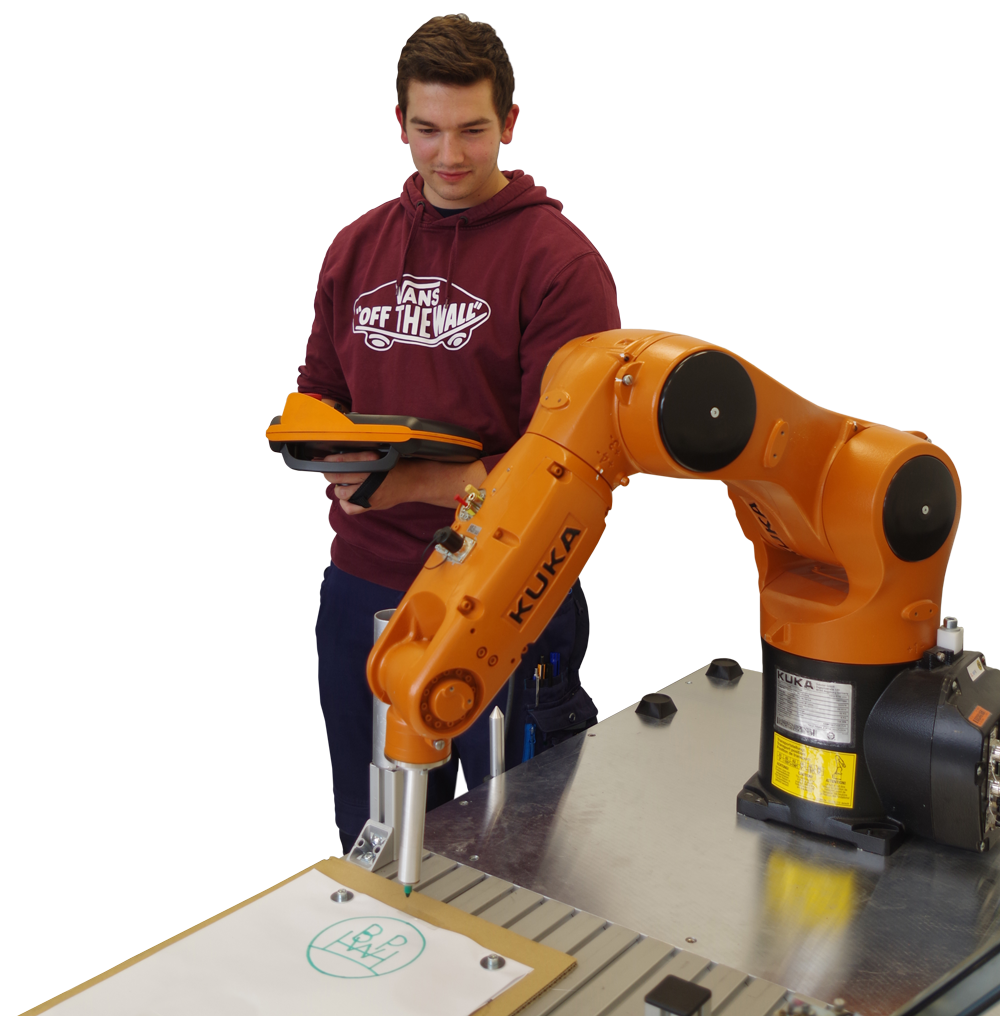

Wie arbeitet man mit Robotern sicher zusammen? Das lernen Auszubildende bei BPW Bergische Achsen bei den „Start-up Days Robotik“: Mit einem eigenen Trainingscenter für Robotik können Auszubildende, Mitarbeiter und Studierende unter produktionsnahen Bedingungen lernen, wie sie hochmoderne Roboter bedienen, instand halten und programmieren. Zwei 6-Achsen-Roboter der Firma Kuka wurden im Ausbildungszentrum speziell dafür installiert. Zehn Tage dauert so ein Kurs; die ersten beiden sind im Frühjahr 2019 für Auszubildende im Fachbereich Elektronik und Mechatronik gestartet. 2020 sollen auch künftige Industriemechaniker teilnehmen.

„Die Zusammenarbeit mit Robotern schafft auf einem höheren Level mehr Aufgaben, und diese Aufgaben sind komplexer“, erklärt Felix Rudat, Ausbilder für Elektronik und Mechatronik bei BPW. „Deshalb sollte man sich unserer Meinung nach schon in der Ausbildung früh damit beschäftigen. Wir wollten mit unseren Schulungen vor allem Hemmungen nehmen, zeigen, wie man mit so einem Gerät umgeht und wie man es auch manuell bedient.“ In der mechanischen Fertigung und bei der Bearbeitung von Bauteilen werden bei BPW immer mehr Robotik-Systeme eingesetzt, zum Beispiel beim Schweißen, beim Handling von Paletten und Werkstücken oder bei der Nachbearbeitung von zerspanten Teilen. „Dabei löst der Roboter häufig nicht nur eine Aufgabe, sondern in der Regel sind es Multigreifer, die mehrere und auch komplexe Aufgaben lösen. Sie nehmen zum Beispiel nicht mehr nur ein Teil, etwa einen Bremssattel, sondern mehrere Teile auf und verteilen sie“, so Rudat.

Niklas Thomas, der bei BPW zum Mechatroniker ausgebildet wird, hat an den Start-up Days Robotik teilgenommen. Sein Fazit ist positiv: „Mir hat besonders gut gefallen, dass wir in der Schulung sofort direkt am Roboter standen und viel selbst ausprobiert haben. Dabei habe ich ein gutes Bewusstsein für die Maschine bekommen. Die rotatorischen Achsen eines Roboters muss man einfach fühlen, um sie zu verstehen.“ Ein wichtiges Lernziel des Workshops war auch, Aufmerksamkeit für Sicherheit und Gesundheitsschutz rund um die Arbeit mit dem Roboter zu schaffen: „Wir haben gemeinsam zusammengetragen, welche Gefahren von so einem System ausgehen können, und eine Betriebsanweisung geschrieben, die erklärt, was zu beachten ist, wenn wir mit und neben Robotern arbeiten“, so Thomas. Dazu gehören beispielsweise die Sicherung von Daten und ein Gespür dafür, wo die eigenen Grenzen im Umgang mit den Geräten sind – und wann man sich Unterstützung holen sollte.