Text: Joachim Geiger

Fotos: Daniel Koebe, Smart City Loop, Rytle, BPW, DPD/Renault

Wenn der Online-Handel hierzulande boomt, müssten sich die Logistiker eigentlich freuen. Immer mehr Bestellungen bedeuten schließlich auch für sie immer mehr Aufträge. Was aber, wenn die Zahl der Pakete noch weiter in ungeahnte Höhen steigt? Ist die City-Logistik dann das Problem oder vielleicht doch die Lösung? In der Veranstaltung „Moving City“ hat die Branche über neue Logistikkonzepte und Technologien für die letzte Meile nachgedacht.

Funktionierende Logistik zwingend notwendig

Bei der Veranstaltung „Moving City – Logistikszenarien der Zukunft“ der DVZ Deutsche Verkehrs-Zeitung und der Mediengruppe Rheinische Post in Düsseldorf diskutierten die Teilnehmer im Herbst 2019 neue Zustellkonzepte, die im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen könnten.

Zukunftspotenzial: die elektrische Achse eTransport von BPW

„Viele Logistiker denken bei elektrischen Lkw zuerst an Tesla und an Technologien wie Brennstoffzellen und Range-Extender“, beschreibt Josha Kneiber vom Team Elektromobilität bei BPW Bergische Achsen die derzeitige Situation. Für den 28-jährigen Wirtschaftswissenschaftler war die Veranstaltung daher eine gute Gelegenheit, in diesem Punkt für mehr Klarheit zu sorgen. Immerhin hat BPW mit der elektrischen Achse eTransport eine Technologie im Programm, die bereits in elektrifizierten Ausführungen des MB Vario für Vortrieb sorgt. Josha Kneiber ging in der Diskussion jedoch einen Schritt weiter. Er fragte: „Wie sollte ein Lkw für die City-Logistik in Zukunft aussehen?“ Und er gab gleich selbst eine spannende Antwort: Das Entwicklungsziel müsse ein Fahrzeug sein, das die logistischen Prozesse der Innenstadtlieferung in den Mittelpunkt stellt. Gute Chancen bietet dazu ein achsintegrierter Antrieb. Weil diese Technologie wenig Bauraum im Fahrzeug beansprucht, lässt sich damit eine Fahrzeugarchitektur entwickeln, in der die Ergonomie für den Fahrer und die Sicherheit der anderen Straßenteilnehmer wie Fahrradfahrern im Mittelpunkt steht. Denkbar wären zum Beispiel ein Niederflurkonzept oder ein Lkw mit innenliegenden Aufzügen, die eine Ladebordwand ersetzen. Für Puristen der klassischen Lkw-Form klingt das vielleicht gewöhnungsbedürftig. Andererseits steht schließlich nirgends geschrieben, dass ein Lkw für die City-Logistik genauso aussehen muss wie jeder herkömmliche Lkw.

Mit Rytle spielen Logistiker die grüne Karte

Auch im Logistikkonzept der Bremer Rytle GmbH, eines Joint Ventures zwischen dem Beratungsunternehmen Orbitak und dem Anhänger- und Aufbautenhersteller Krone, spielt ein elektrisches Fahrzeug eine tragende Rolle. Das Konzept kombiniert ein Cargobike mit einem Mikrodepot und speziellen Transportboxen. Was Gero Schulze Isfort als Mitgesellschafter von Rytle vorstellt, ist gewissermaßen eine Neuerfindung der City-Logistik: Als Depot fungiert ein Leichtbaucontainer mit einer hydraulischen Hebeeinrichtung und einem Rolltor. Er bietet Platz für neun Boxen mit einem jeweiligen Ladevolumen von knapp zwei Kubikmetern, die der jeweilige Logistikdienstleister mit seinen Päckchen und Paketen bestückt. Zur Belieferung platziert der Zusteller eine Box in einer Haltevorrichtung im Heck seines Lastenrads, das bei Rytle „MovR“ heißt. Das Bike fährt dank üppiger elektrischer Unterstützung locker im Straßenverkehr mit, kann aber auch den Fahrradweg benutzen. Da es als Pedelec 25 zugelassen ist, benötigt der Zusteller keinen Führerschein.

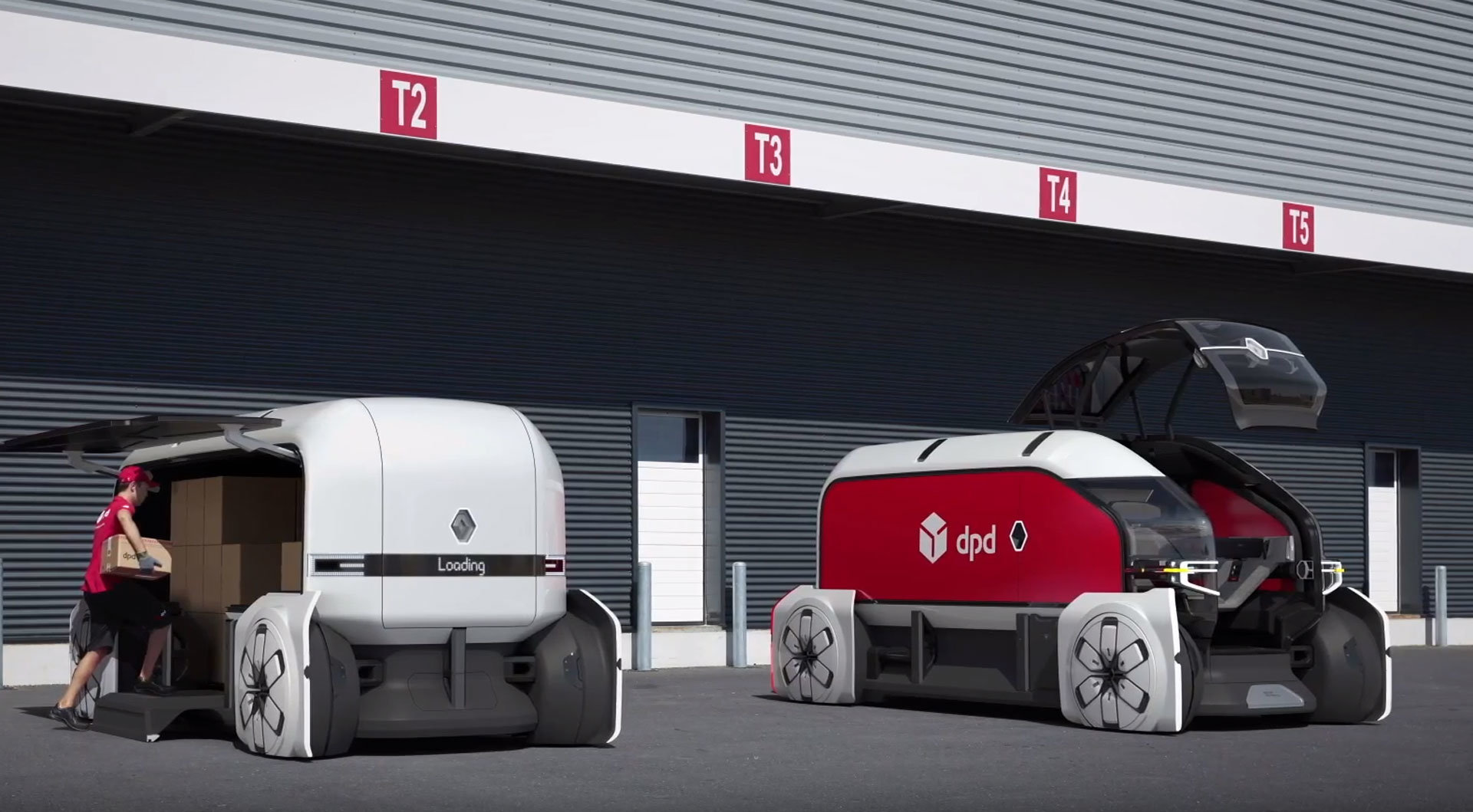

DPD setzt auf die mobile Paketstation

Doch nicht nur die Städte müssen im Boot sein, sondern auch die Endkunden. „Allerdings ist die Sichtbarkeit der Logistiker beim Kunden ist sehr gering. Das hat zur Folge, dass Kunden unsere Leistung bewerten, die uns gar nicht kennen“, bedauert Gerd Seber, Group Manager Citylogistik & Nachhaltigkeit bei DPD Deutschland. Und dann wäre da noch der Wunsch der Paketempfänger nach einer flexiblen und individuellen Zustellung. „Das Geschäft mit den Privatkunden wird in Zukunft deutlich zunehmen. Innovative Logistikkonzepte müssen daher die Beziehungen zwischen Dienstleister und Endkunden in den Blick nehmen“, so Seber. Eine Schlüsselrolle könnte in Zukunft die autonome Lieferung durch die mobile Packstation spielen: Das Fahrzeug steuert selbstständig den Zustellort an, parallel dazu erhält der Empfänger über eine DPD-App die Info über die Ankunft der Packstation. Vor Ort entnimmt der Kunde nach der Autorisierung an der Ausgabeklappe das Paket. Auch Retouren sollen auf diese Weise möglich sein.

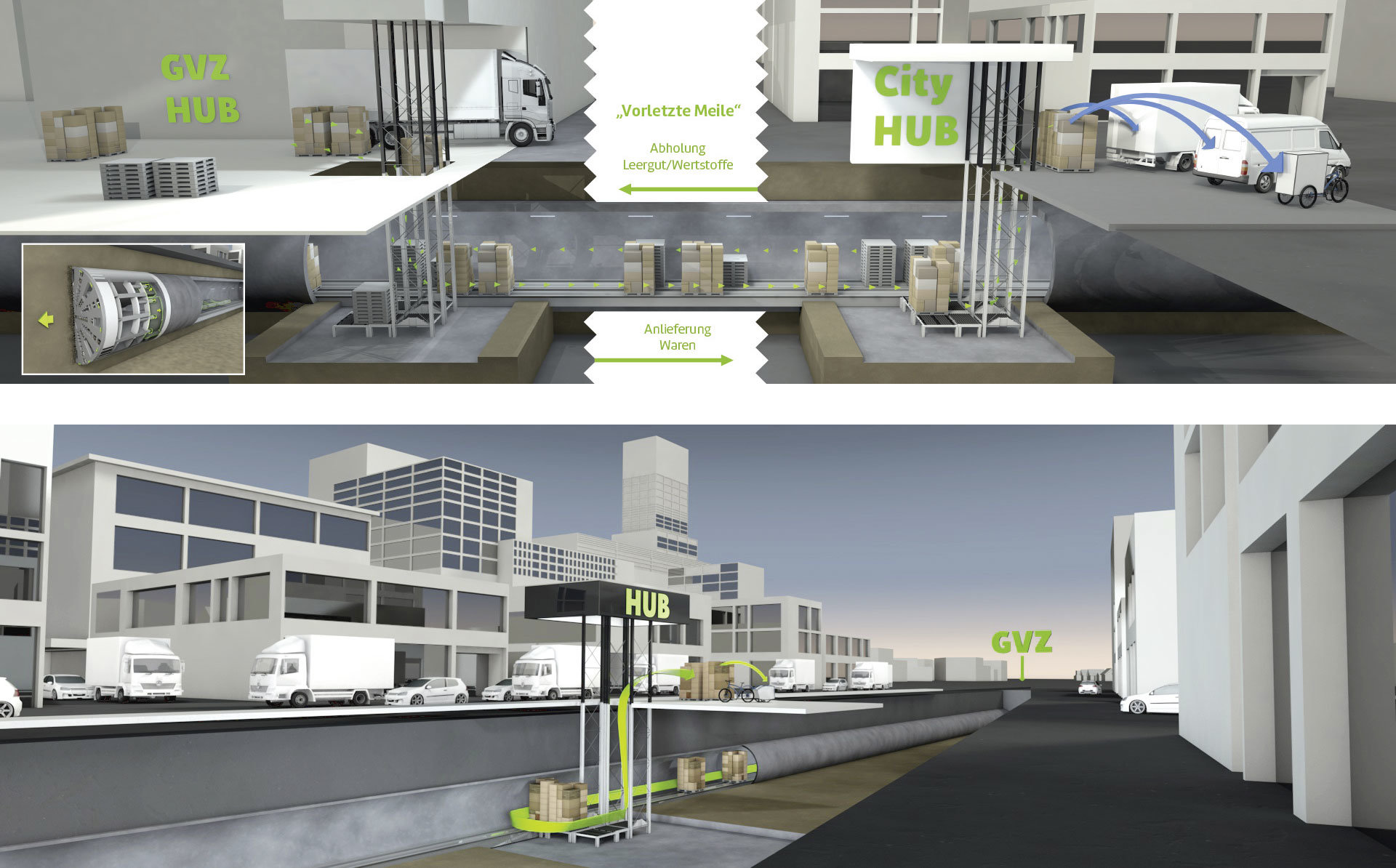

„Smart City Loop“: ein unterirdisches Modell

Auf die Unterstützung der Städte ist auch Christian Kühnhold, Geschäftsführer der Smart City Loop GmbH, angewiesen. Denn wird sein Konzept Realität, könnten die Logistiker im positiven Sinn in die Röhre blicken: Der „Smart City Loop“ ist ein Transportsystem für die vorletzte Meile, das eine Alternative zum Gütertransport mit schweren Lkw im Stadtgebiet bieten soll. Stattdessen liefern die Trucks ihre Ladung an ein Güterverteilzentrum am Stadtrand. Dort läuft die Ware in unterirdischen Röhren vollautomatisch auf Paletten oder in Transportbehältern zu einem City-Hub in der Innenstadt. Vor Ort übernehmen elektrische Fahrzeuge die Ladungsträger für den Transport auf der letzten Meile.

Doch der Aufbau einer Infrastruktur kann ein enorm teures Unterfangen werden. Und geht es damit unter die Erde, müssten nach Adam Riese die Kosten geradezu explodieren. Vielleicht ließen sich die Tunnel einer U-Bahn für die City-Logistik intelligent nutzen? Wie will man die Flächen finden, die ein System von City-Hubs in der Stadt benötigt? Und welche Kosten würden auf die Nutzer des „Smart City Loop“ zukommen? Die Fragen der Veranstaltungsteilnehmer an Christian Kühnhold spiegelten Vorbehalte wider. „Die Kosten betragen nur einen Bruchteil der Summen, die im Tunnelbau nötig sind“, erklärte der Wirtschaftsingenieur. Ein Vorteil sei das unkomplizierte Genehmigungsverfahren. Außerdem kämen im gesamten Modell nur etablierte Verfahren und Fördertechniken zum Einsatz.

Am Ende Veranstaltung war das vielleicht auch eine Botschaft, die der „Smart City Loop“ transportiert: dass eine Idee nicht allein deshalb aus dem Raster fallen sollte, weil ihre Umsetzung mit Aufwand und Kosten verbunden ist. Und dass man in der Citylogistik manchmal eben groß denken muss, wenn die Probleme schon groß sind.

Ich finde die Idee der innenliegenden Aufzügen, die eine Ladebordwand ersetzen, gut. Vielleicht gäbe es dann weniger Wartungsarbeiten. Das Problem ist ja auch der Platz, der sonst benötigt wird.

Hi Folkher,

gute Punkte – Städte und Kommunen scheinen da oftmals Nachholbedarf zu haben. Schwierig ist es sicher, das bestehende Stadtbild anzupassen. Wenn Unternehmen ihre Technologien und Konzepte anpassen, kann das vermutlich schneller passieren. Trotzdem muss die Infrastruktur (zumindest in Zukunft!) dem (Liefer-)Verkehr bestmöglich angepasst werden. LG, das motionist.com-Redaktionsteam

Warum wird zuerst mit Fahrzeugkonzepten experimentiert und nicht gefragt, weshalb wir täglich das Liefer- und Abholchaos haben? Als ehemaliger Wechselbrücken-Nahverkehrskutscher darf ich bemerken: 80 % unserer Be- und Entladestellen sind bereits für den 8 m-7,5 Tonner nicht geeignet. Für jeden Bau in der Innenstadt sollte kalkuliert werden, wie oft täglich die Fahrspur zugestellt wird, weil der Fahrer über die Ladebordwand die Zustellung abwickelt. Hier sollte die Stadt regelnd eingreifen wie die SNCF im Güterverkehr mit ihrer „Bahnhofsponderierung“. Geschäftshäuser ohne geeignete Be- und Entladespur zahlen extra. Nur so lernt der Bauingenieur, wieviel Parktplatz der Lieferverkehr braucht und wie man eine Kurve dimensionieren muss, also §32d StVZO plus Zuschlag. Und danach überlegen wir, wie man die Zustellung automatisiert. Denn der Paket-Walk-In, den gibt es auch schon 50 Jahre.